Frauen-Zauber-Frauen

Frauen-Zauber-Frauen, 2009

für Sopran, Tenor/Altus, Querflöte/Blockflöte/Alt, Harfe, Cello (2009)

Text: Walter Studer

1. Riverenza (2m)

2. Göttin (4m30)

3. Drei-Frauen-Zauber (3m)

4. Ringelsocke (3m)

5. Kuchengenesis (4m30)

6. Brot des Lebens (5m)

7. Tänzer (7m)

8. Aion I (6m30)

9. Aion II (2m30)

Uraufführung

7. 3. 2010, Brig-Glis, Zeughaus Kultur

Mitwirkende:

Eva Nievergelt, Sopran

Javier Hagen, Tenor/Altus

Isabelle Gichtbrock, Querflöte/Blockflöte/Alt

Isabelle Steinbrüchel, Harfe

Moritz Müllenbach, Violoncello

Paul Wegman Taylor, Leitung

Weitere wichtige Aufführungen:

11. 3. 2010, Zürich, Tonhalle, Kleiner Saal, Rezital

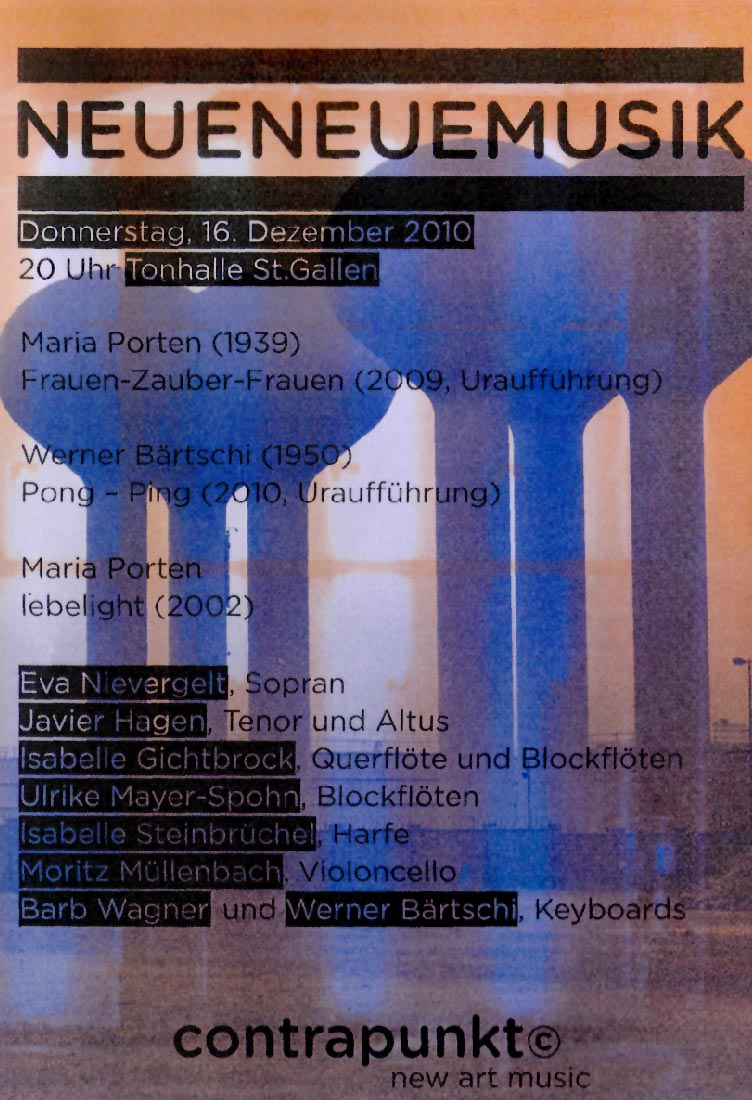

16. 12. 2010, St. Gallen, Tonhalle, contrapunkt new art music

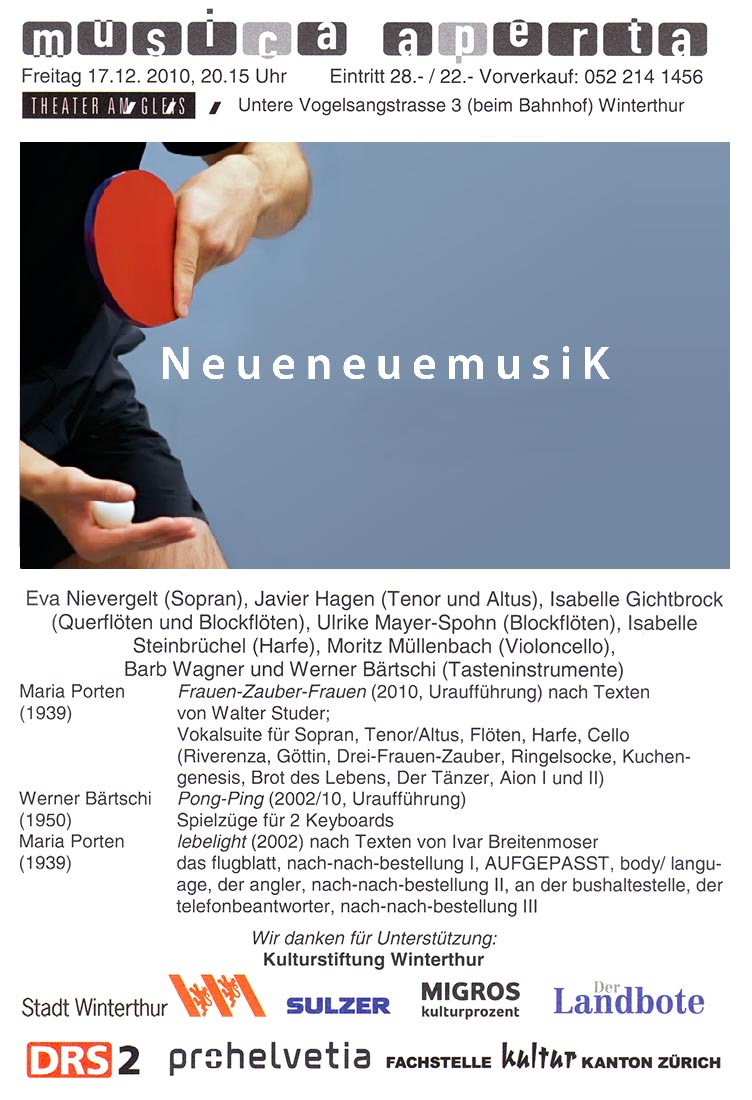

17. 12. 2010, Winterthur, Theater am Gleis, musica aperta

Gesamtdauer

40m

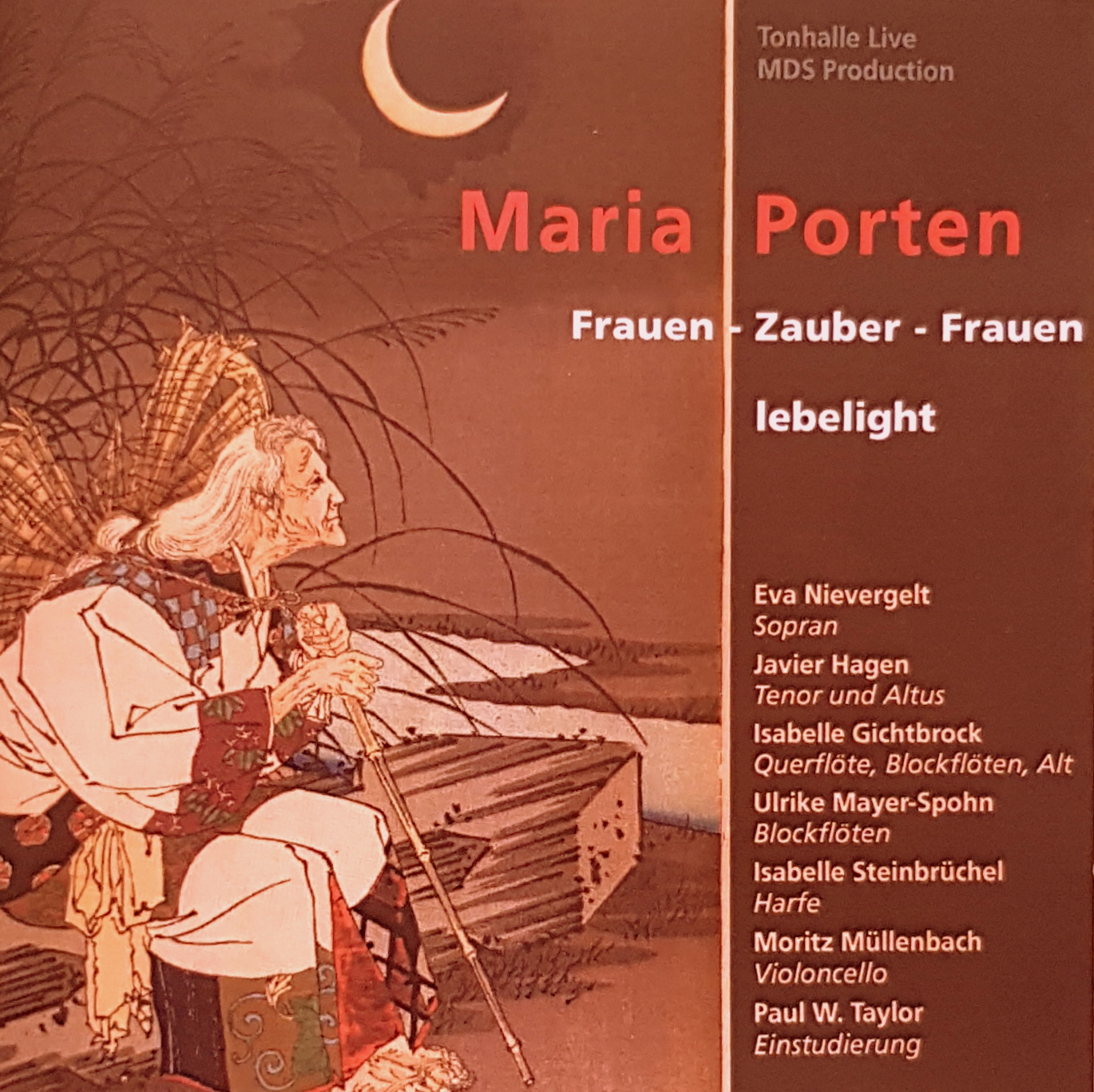

CD-Einspielung

Maria Porten - Frauen-Zauber-Frauen

MDS Production

Mitwirkende:

Eva Nievergelt, Sopran

Javier Hagen, Tenor/Altus

Isabelle Gichtbrock, Querflöte/Blockflöte/Alt

Isabelle Steinbrüchel, Harfe

Moritz Müllenbach, Violoncello

Paul Wegman Taylor, Leitung

Werkkommentar

Riverenza. Wie bei Shakespeare dem

Publikum die Ehre geben! Die Flötistin steht plötzlich

allein mitten auf der Bühne, spielt mit wenigen Takten

Musik Motive an, die im folgenden Programm thematisiert

werden und spricht schliesslich einen aus dem Irgendwo

kommenden Text - die letzte Strophe des Gedichts "Zeichen

für Miriam" von Walter Studer.

Göttin. Anders als in der offiziellen

christlich-jüdischen Schöpfungsgeschichte sind hier

Göttinen am Werk und sie - nicht die

religionsgeschichtlich viel jüngeren männlichen Gottheiten

- sind die Mittlerinnen des Heils. Dem kurz-prägnanten,

beschwörenden Text entsprechend, beschränkt sich die Musik

auf wenige musikalische Gesten.

Drei-Frauen-Zauber. Kulte von

den drei heiligen, hexenhaft-hilfreichen, oft

verführerischen Zauberfrauen kannte die antike und

vorantike, aber auch die christliche Welt. Sie haben

gewichtige Spuren hinterlassen, die hier in einer Art

lyrischem Zauberspruch manifest werden. Um das Element der

Dreiheit in "Drei-Frauen-Zauber" zu unterstreichen, singt

die Flötistin in diesem Stück die Altstimme. Tragendes

Element sind drei Klänge in Variation. Sie beruhen auf dem

Haussegen C+M+B+: Christus Mansionem Benedicat, der

wahrscheinlich auf einen Drei-Frauen-Zauber zurückgeht.

Ringelsocke. Eine heisse Ferienliebe

auf den berühmten ersten Blick taucht aus der Erinnerung

und einem musikalisch impressionistischem Wirrwarr empor.

Dem leisen Schmunzeln folgt die jäh wieder belebte tiefe

Sehnsucht.

Kuchengenesis. Die Welt wurde in

sechs Tagen (plus einem Ruhetag) erschaffen. Das

vorliegende Gedicht weiss es besser: Am 8. Tag schuf Gott

die Liebe und am 9. Tag, auf den Vorschlag eines Kindes,

den Kuchen - und das Lachen gleich mit. Das märchenhafte

Stück kommt einfach und leichtfüssig daher, so, wie man

einem Kind vom lieben Gott erzählt. Dieser Charakter wird

musikalisch durchgängig aufrecht erhalten.

Brot des Lebens. Das Stück

schildert die zunehmende Enttäuschung Gottes über sein

wohl wissendes, aber im Verhlaten unbelehrbares Geschöpf:

Erwägt Gott zunächst noch ein weiteres Opfer, bereut er

mit der Zeit, als er "älter" wird, die Offenbarung,

verachtet den Menschen und vergisst ihn schliesslich.

Damit ist dem Menschen die Gnade entzogen und er geht dem

sichern Untergang entgegen. Der im Text nur als Objekt

genannte Mensch tritt musikalisch schmerzhaft direkt in

Erscheinung. Die Musik schafft zewei deutlich

unterschiedene, aber ineinander überführende Ebenene: Die

ferne Ebene Gottes, dargestellt vom Tenor in der

Altuslage, begleitet vom Cello und unterstützt von der

Harfe; und die laute, schnelle, chaotisch-haltlose Ebene

des Menschen. Meist braucht es ein "Machtwort" der Harfe,

um den Lärm abzustellen.

Tänzer. In diesem Gedicht offenbart

sich der Tänzer als Tod - oder der Tod als Tänzer. (Der

Tod ist hier weiblich wie in den romanischen Sprachen.)

Das streng eingehaltene hexametrische Versmass ist

rhythmisch beschwingt, endet aber abrupt und

unbefriedigend. In diese Karussell aus Singen und

Sprechen, in dem wechselweise geckig - spöttisch -

ironisch - freundlich - augenzwinkernde Tänzer nur

vordergründig das Heft in der Hand hält, kommt kein Pathos

auf. Die vier Strophen enden jeweils in einem tröstlichen

(oder höhnischen?) Refrain, der den Hexameter verlässt. Wo

bleibt der Mensch? Die irritierte, panische Cellostimme

gibt ihm als dem benötigten Tanzpartner Ausdruck. Mit dem

Hinzutreten der Harfe in der 3. Strophe schieben sich

bekannte Bilder vom Tod ein wie das stark verfremdete alte

Volkslied "Es ist ein Schnitter, heisst der Tod". Sie

werden aber als "blind" dargestellt.

Aion I und II. Verschwindet der Mensch

in der Unermesslichkeit eines erinnerungs- und

bedeutungslosen Nichts? Nein! Aion I symbolisiert eine

Überwirklichkeit - das ist die Zuversicht des Mystikers -

in der alles Sein und Tun unvergessene Wirkung ist. Die

fragile Musik von Aion I macht uns in acht Mal sieben

langsamen 7/4-Takten das fast unmerkliche Vergehen der

Zeit erfahrbar, aber auch die Kondensation von Erlebtem,

wie sie, nach alttestamentarischer Vorstellung, auf der

Rückseite des Vorhangs im Tempel zu lesen ist. Aion II ist

das musikalische Gewahrwerden des Vergangenen - die

Ringelsocke taucht ebenso auf wie der Tod - und verspricht

in einem kraftvollen Abschluss des ganzen Zyklus einen

neuen Anfang.

(M. Porten)

Partitur ZU ERGÄNZEN

Nr. 1 Riverenza, Livemitschnitt

Nr. 2 Göttin, Livemitschnitt

Nr. 3 Drei-Frauen-Zauber, Livemitschnitt

Nr. 4 Ringelsocke, Livemitschnitt

Nr. 5 Kuchengenesis, Livemitschnitt

Nr. 6 Das Brot des Lebens, Livemitschnitt

Nr. 7 Tänzer, Livemitschnitt

Nr. 8 Aion I, Livemitschnitt

Nr. 9 Aion II, Livemitschnitt

Umschlagbilder des Programmhefte der Uraufführungsreihe

Kritik des Konzertes in der Tonhalle Zürich (Rezital) vom 11.3.2010