Lamento

Lamento, 2007

für Bariton, Streichquartett, 2 Blockflöten (2007)

Text: Remco Campert

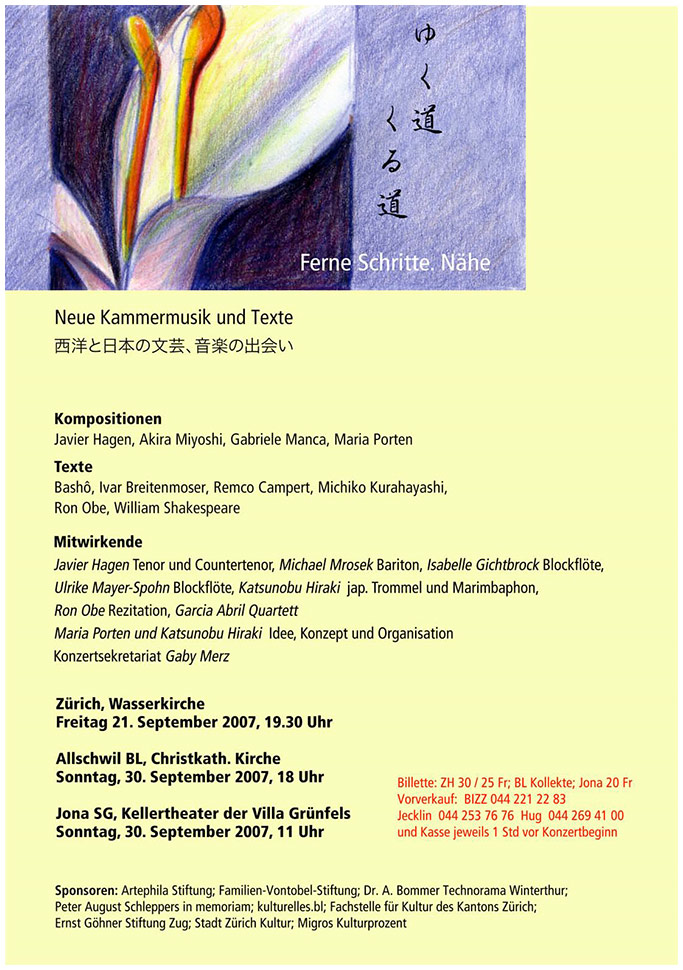

Uraufführung

21. 9. 2007, Zürich, Wasserkirche, "Ferne Schritte. Nähe"

Mitwirkende:

Michael Mrosek, Bariton

Ulrike Mayer-Spohn, Blockflöten

Isabelle Gichtbrock, Blockflöten

Garcia Abril Quartett

Dauer

7m30

CD-Einspielung

Maria Porten - Es war einst ein Paradies

VDE Gallo CD 1252

Mitwirkende:

Michael Mrosek, Bariton

Ulrike Mayer-Spohn, Blockflöten

Isabelle Gichtbrock, Blockflöten

European String Quartet

Paul W. Taylor, Leitung

Werkkommentar

Remco Campert

schildert in seinem Gedicht Lamento einen Menschen, der

glaubt, man könne immer einfach nur so weiter gehen: am

langen, tiefen Wasser entlang, am Uferschilf, hinter dem die

Sonne hervor scheint, am sich kräuselnden Wasser vorbei; im

Nachmittagslicht eines reglosen, blauen Sommerhimmels; mit

Augen, die vor Glück brechen, während der Schrei vom Himmel

hängt. Der Mann hätte nie gedacht, dass Frost kommen,

Eis das Wasser bedecken und Schnee auf die Zypressen fallen

könnte, dass sie nie mehr...

Hier hört das Gedicht auf. Eine besondere Schwierigkeit für

das Verständnis des Gedichtes besteht darin, dass das

holländische „je“ wie auch das deutsche „du“ sowohl ein

konkretes Gegenüber als auch ein verallgemeinerndes „man“,

das den Sprecher selbst mit einschließt, bezeichnen

kann. Ist „ik“ in diesem Gedicht ein Mann und „je“ seine

Geliebte? Wahrscheinlich ja, vielleicht aber auch nicht. Und

die „vor Glück brechende Augen“? Wir assoziieren mit

brechenden Augen spontan zunächst den Tod. In diesem Fall

wäre der Schrei vielleicht ein Todesschrei, und das Du,

sofern es eins gegeben hätte, wäre am Schluss tot und würde

betrauert. Lamento! Es gibt aber noch eine ganz andere

Deutung: im Französischen wird der Moment höchster

Liebesekstase auch als „le petit mort“ bezeichnet.

„Vor Glück“ brechende Augen - das wäre so wieder zu

verstehen, der Schrei wäre ein Lustschrei, und der Frost

erschiene als ein Symbol für die erkaltete Liebe, in der es

nur noch ein „nie mehr“ gibt. Lamento auch hier. Das

Gedicht gibt uns keine Verständnishilfe durch eine

Syntax. Es lässt uns schwingen in Kreisen von wiederholten

Bildern und Vorstellungen. Zunächst erscheint die Reihung

sehr willkürlich; aber wenn man sich mittragen lässt, merkt

man, dass die Statik des Anfangs von der „lebenden“ Stille

des Mittelteils überlagert wird. Die hellen Bilder mehren

sich, kulminieren, nehmen wieder ab, um, nach einer kurzen

Erinnerung, in der Kälte zu erstarren.

Auch ich als

Komponistin folge den sich belebenden und dann ersterbenden

Gefühlen. Ich überlasse dem Dichter das Zepter und begnüge

mich bei meiner Vertonung mit wenigen Mitteln: Der Sänger

hat nur sechs Töne (plus Oktave) zur Verfügung. Seine

Notenlängen entsprechen in leichten Varianten dem Rhythmus

des Textes. Er singt ein manchmal gehobenes Parlando. Nur

beim Einbruch des Frostes versagt ihm die Stimme. Die beiden

Flöten unterstützen sein Empfinden mit rhythmischen Akzenten

und melodischen Elementen. Die Großbassflöte wird vor allem

am Schluss mit ihren seltsamen Multiphonics wichtig. Das

Streichquartett schildert auf fast impressionistische

Manier die Natur mit stehenden oder flimmernden Klängen. Da

die Natur aber auch die Emotionen der Menschen spiegelt,

verstärken die Streicher zudem die Stimme des Sängers, indem

sie seine Linien verdoppeln, sie mit einer Parallelstimme

„unter-“ oder „über-“malen oder sie in wenigen Fällen

auch kontrapunktieren. Bei allen Instrumenten und auch beim

Bariton sind die Klangfarben wichtig. Das ganze Stück ist

ruhig und sehr leise. Formal besteht die Vertonung aus

lauter Fünftaktgruppen plus Vorspiel und Nachspiel.

(M. Porten)

Partitur ZU ERGÄNZEN

Umschlagbild des Programmhefts der Uraufführung (Ferne Schritte. Nähe)

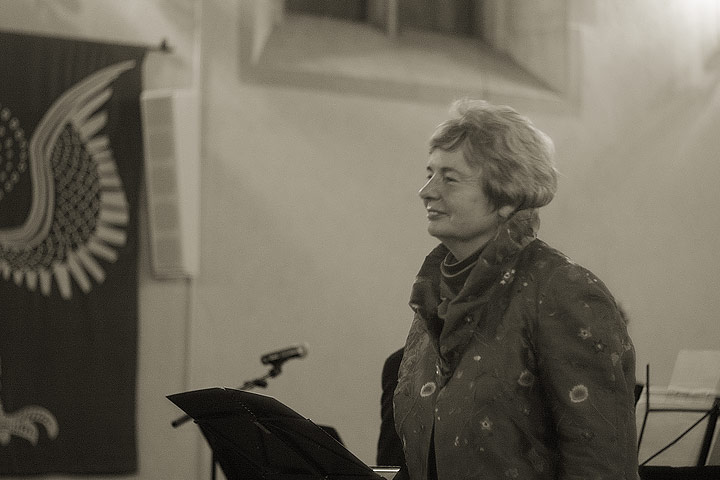

Impressionen vom Uraufführungskonzert "Ferne Schritte. Nähe", Zürich, Wasserkirche, 9/2007

Impressionen von den Aufnahmesessions

im Aufnahmestudio des Schweizer Radios DRS in Zürich

06/2008