11. Juli 1995 -

Srebrenica

11. Juli 1995 - Srebrenica 2003

für Vokalquartett SATB, Blfl, Vle, Vc, Perc (Vib, kl.Tr), Elektronik (2003)

Text: Behaudin Trakic / Maria Porten

Uraufführung

30. 8. 2003 Zürich Wollishofen, Kirchgemeindehaus

mit Claudia Dieterle (S), Eva Nievergelt (A)

Javier Hagen (T), Norbert Günther (B)

Astrid Knöchlein (Blfl), David Newman (Vl)

Edit Hajdu-Irmay (Vc), Katsunobu Hiraki (Perc)

Pius Morger (El), Jürg Henneberger (Ltg)

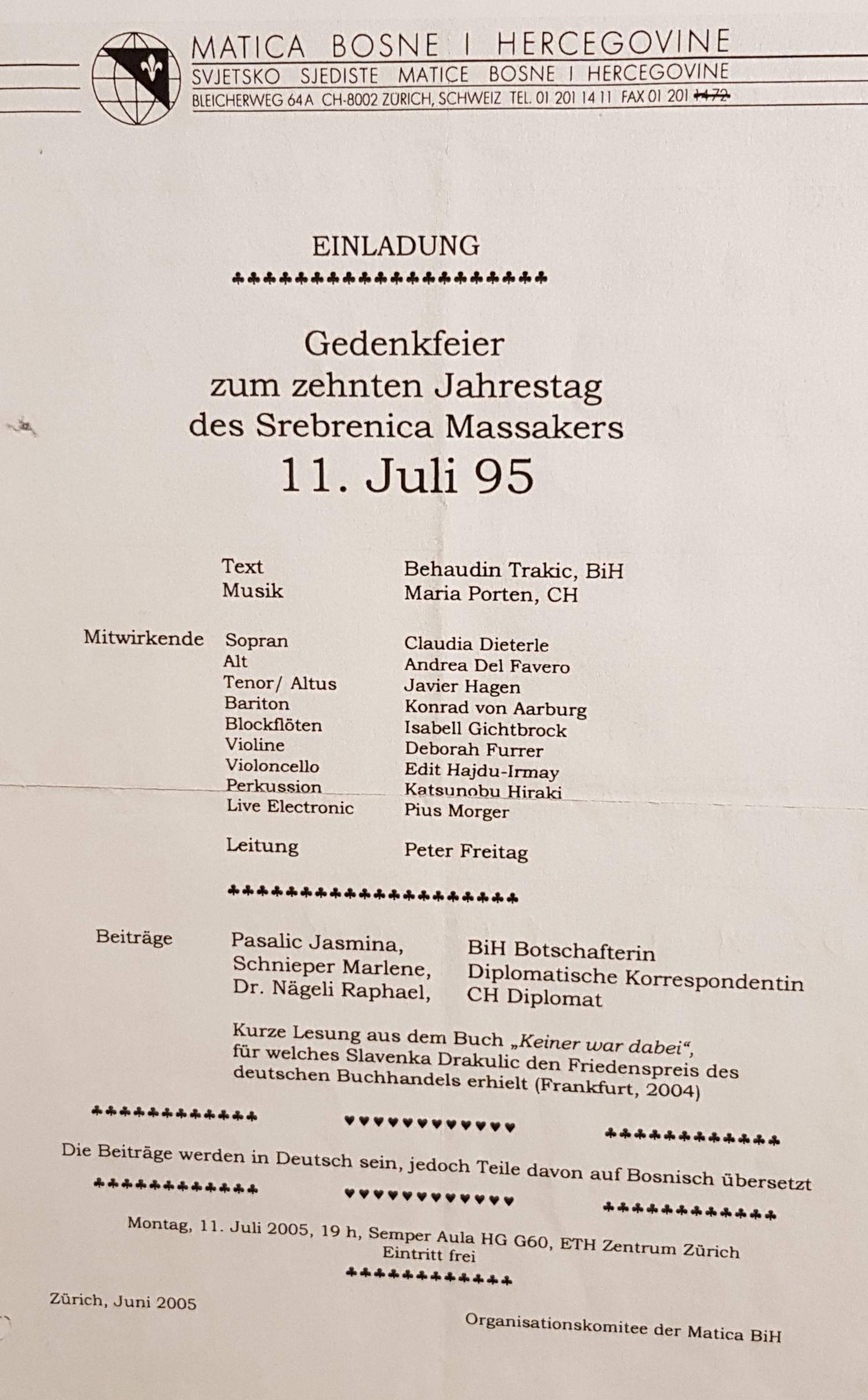

Wichtige Folgeaufführungen

11. 7. 2005, Zürich, ETH Zentrum, Semper-Aula,

zum 10jährigen Gedenken an das Srebrenica-Massaker

mit Claudia Dieterle (S), Andrea del Favero (A)

Javier Hagen (T), Ruben Drole (B)

Isabelle Gichtbrock (Blfl), Deborah Furrer (Vl)

Edit Hajdu-Irmay (Vc), Katsunobu Hiraki (Perc)

Pius Morger (El), Jürg Henneberger (Ltg)

Dauer

15m

Werkkommentare

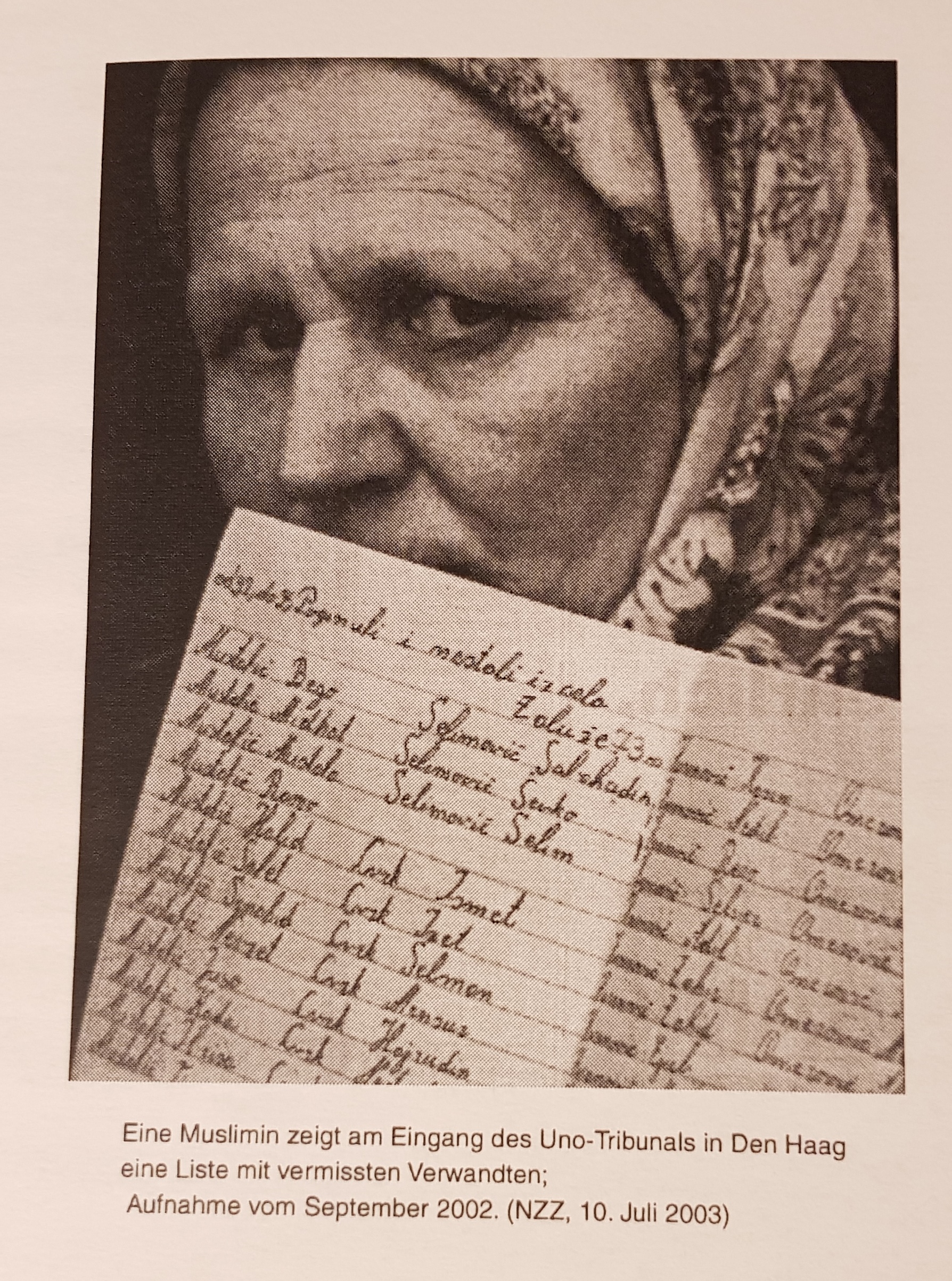

Acht Jahre danach. Am 11. 7.2003 trafen sich Tausende von Muslimen auf dem im Entstehen begriffenen Friedhof von Potocari und beerdigten einige neu identifizierte Opfer des Massakers von Srebrenica. (Von 5 000 der 7 000 Opfer wurden sterbliche Überreste in Massengräbern gefunden, 1 620 davon sind bis jetzt identifiziert und beigesetzt. 2 000 Menschen gelten noch immer als vermisst.)

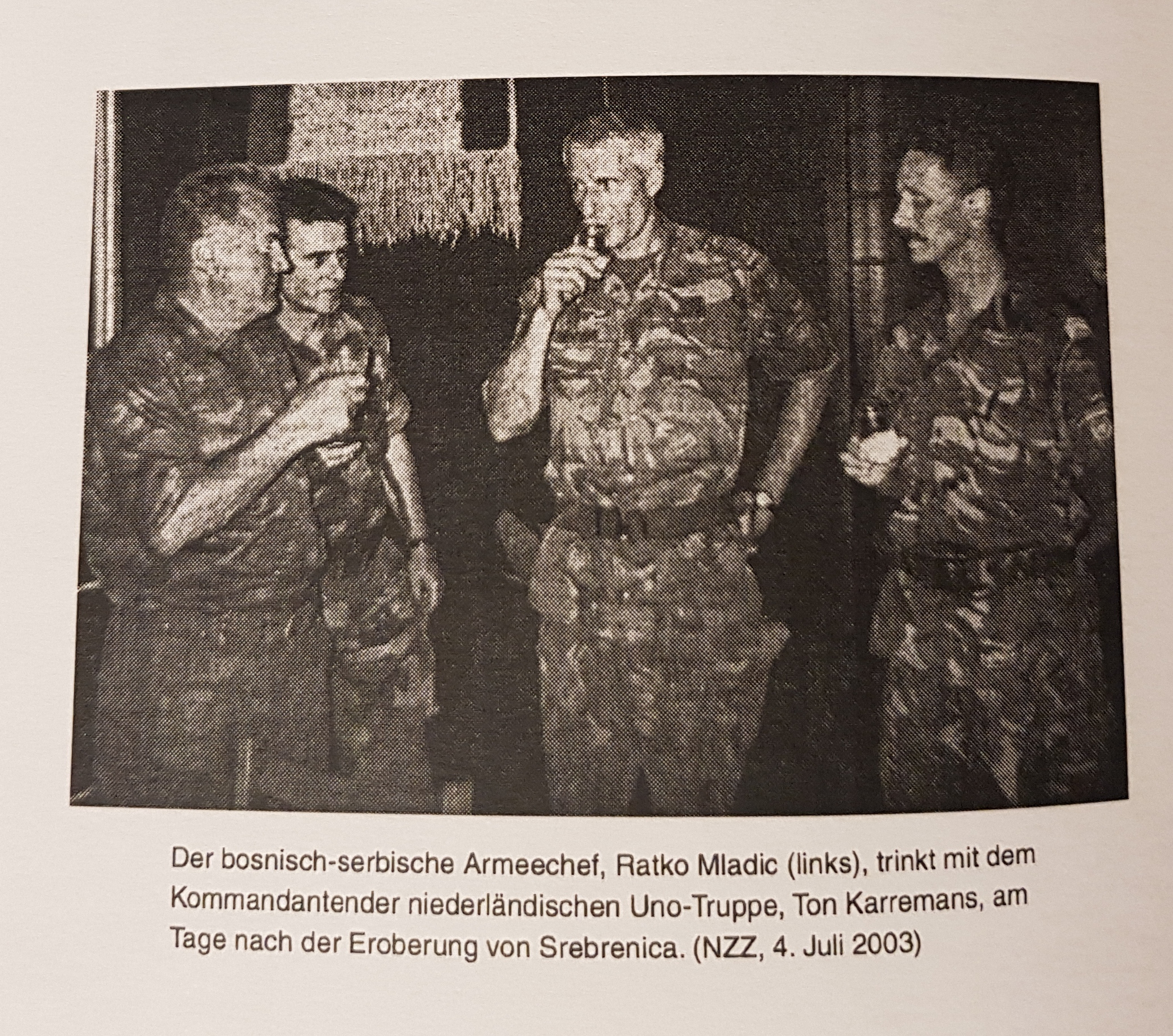

Indessen arbeitet die Chefanklägerin des Uno-Tribunals in Den Haag, Carla Del Ponte,daran, dass die Urheber der Gräueltaten festgenommen, überführt und verurteilt werden. Zwei der wichtigsten Verantwortlichen für das bestialische Morden in Srebrenica sind noch auf freiem Fuß: Karadzic und Mladic. Der erste ist für viele Serben ein Held, der zweite wird durch das Militär gedeckt, so heißt es. Carla Del Ponte hofft, dass die Situation sich ändern wird. Die Regierungen können es sich auf die Dauer nicht leisten, Kriegsverbrecher in ihrem Land zu dulden, und sie haben eingesehen, dass kein Weg nach Europa an Den Haag vorbeiführt. "Ich habe den Frauen von Srebrenica erklärt, dass wir nicht nachgeben werden. Für die Opfer ist es wichtig zu wissen, dass es jemanden gibt, der nicht aufgibt. Für die Opfer sind wir ein Symbol der Gerechtigkeit. Dies gibt ihnen die Kraft, weiter zu leben und weiter zu kämpfen." Sei es dank dieser Unterstützung durch die Chefanklägerin, sei es dank der deutschen Frauenorganisation Amica, die half Traumata zu verarbeiten, oder sei es kraft eines intensiven Wunsches, das Land wieder auf menschenwürdige Weise bewohnen zu können: Musliminnen und Serbinnen versuchen, den schwierigen Prozess der Versöhnung anzugehen.

"Zuerst schrieben wir uns Briefe, dann telefonierten wir miteinander, und schließlich trafen wir uns, aber zu Beginn nur heimlich, an geschützten Orten. Wir wurden von der Bevölkerung hier beschimpft und verlacht. Es brauchte viel Beharrlichkeit; aber inzwischen wird unsere Arbeit hier geschätzt."

(zitiert nach Auszügen aus: Milosevic gerät vor dem Uno-Tribunal in Bedrängnis, 10.7.03, NZZ; Die Frauen von Srebrenica setzen Zeichen der Versöhnung, 13.7.03, SonntagsZeitung; Ewige Suche nach Radovan Karadzic, 13.7.03 NZZ am Sonntag; Interview mit Carla Del Ponte, 18.7.03 NZZ)

Das Stück schildert die Ankunft von Flüchtlingen, die gerade das Massaker von Srebrenica haben miterleben müssen. Um das Furchtbare für den Zuhörer nachvollziehbar zu machen, wird es textlich in einen historischen Zusammenhang gestellt und musikalisch in distanziertem Stil und klassischer Form zum Ausdruck gebracht. Ein wichtiger, sich simultan entwickelnder Raum für die Kompositionen von Maria Porten wird von Pius Morger durch das Hinzutreten der Elektronik/Zuspielbänder geöffnet. In 11.Juli 1995 werden die unvermeidlichen Journalisten nicht mit Worten oder Musik beschrieben, sondern durch "Blitzlichtgewitter", einen Sound, der allen Fernsehzuschauern bestens bekannt ist. Beim Einspielen einer Volksliedmelodie meldet Bekanntes sich zu Wort und wird doch zugleich in unerreichbare Ferne gerückt.

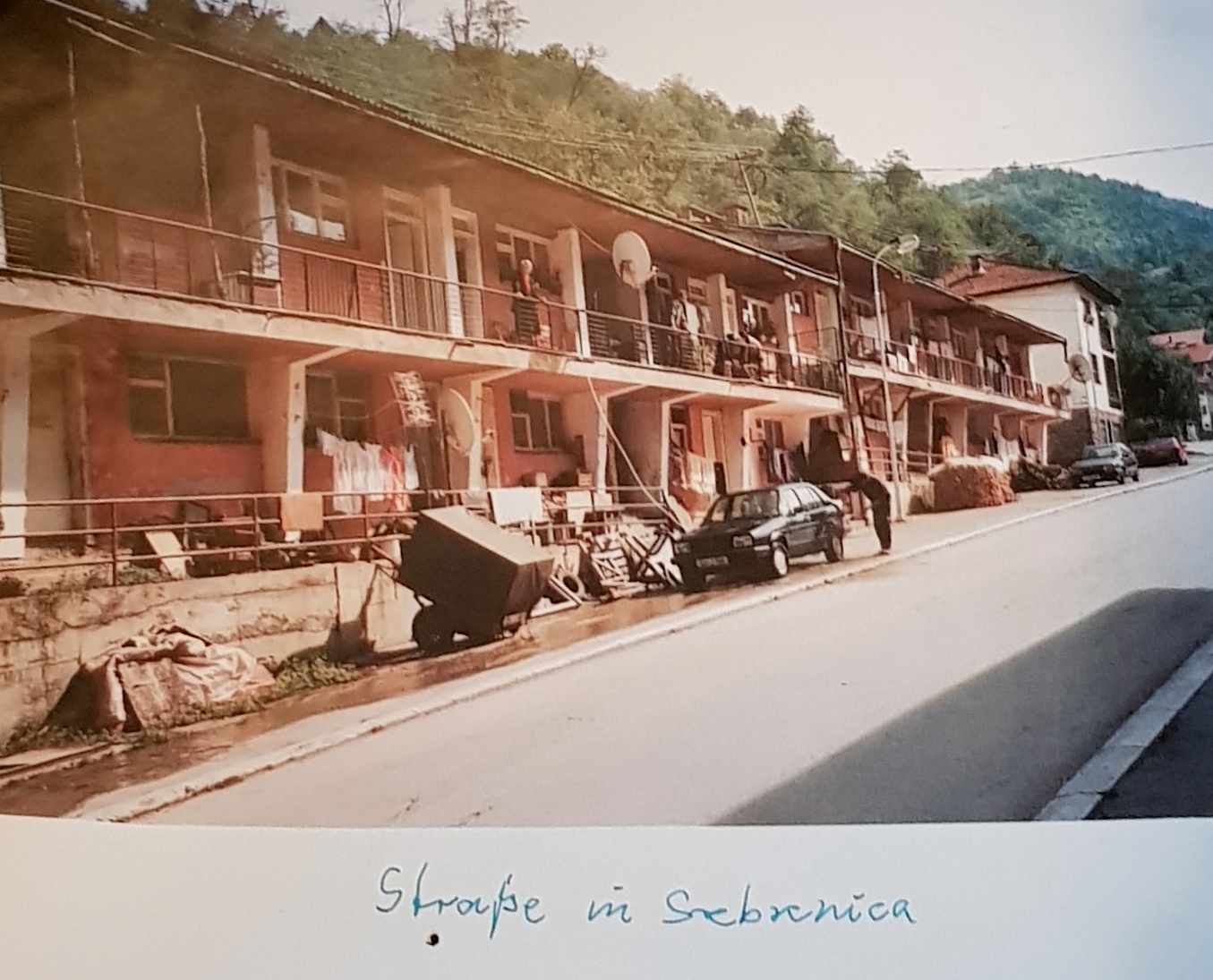

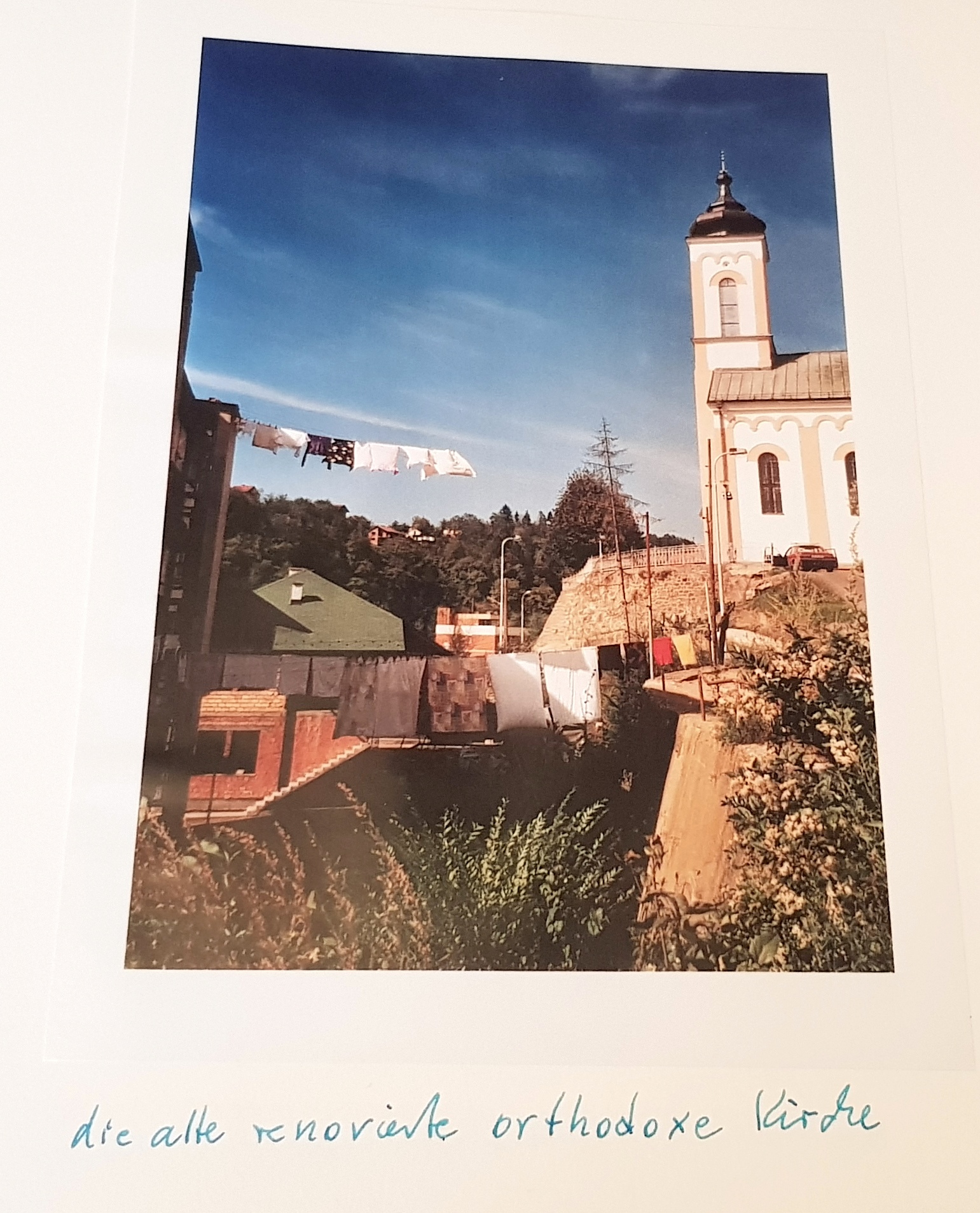

M. PortenSrebrenica. Als

der bosnisch-serbische Krieg (1992 - 1995) begann, war

Srebrenica. eine vorwiegend muslimische

Achttausend-Seelen-Stadt im Osten von Bosnien. Bei der

Eroberung Ostbosniens durch die Serben blieb Srebrenica

als "Kriegsenclave" in bosnischer Hand. Im

Frühjahr 1993 wurde Srebrenica unter Unomandat gestellt

und zur Schutzzone erklärt, d.h die Bürger der Stadt

wurden aufgefordert, ihre Waffen abzugeben, und die

Unprofor garantierte ihnen Schutz. In dieser Zeit kamen

viele muslimische Flüchtlinge aus dem besetzten

Ostbosnien in die geschützte Stadt, und die Zahl der

Bewohner wuchs auf mehr als 40 000. Die

Serben erkannten die Unoresulution nicht an und

versuchten Srebrenica zu erobern. Ungefähr einen Monat

hielten paramilitärische serbische Gruppen, deren

Anführer (z.B. Arkan, Mladic', Karadzic') man aus dem

Kriegsverbrecher-Tribunal in Den Haag kennt, die Stadt

mit schwerem Kriegsgerät umzingelt. Die Uno reagierte

zwar mit Protestnoten, ihre Soldaten griffen aber, trotz

vieler Warnungen und der Angst der Bevölkerung vor

Gewalttaten, militärisch nicht ein. Am 11. Juli gelang

den Serben die Einnahme von Srebrenica. Unter den Augen

der Uno- Soldaten fand ein furchtbares Morden statt. Die

Serben trieben alle Bewohner nach Potocari, einem Vorort

von Srebrenica. Sie trennten die jungen Frauen und

Männer (12-65 Jährige) von den älteren Menschen und den

Müttern mit Kindern. Die Alten und die Kinder wurden in

Bussen und auf Lastwagen nach Tusla geschickt, die

jungen Frauen wurden vergewaltigt und umgebracht, die

jungen Männer bestialisch niedergemetzelt. Viele

Tausende starben in Potocari. Mindestens 7 000 Männer

flohen in die Wälder der Umgebung. Bei der Hatz, die die

Serben auf sie veranstalteten, erreichte nur etwa einer

von fünfzig freies Terretorium. Noch heute sind viele

von ihnen vermisst. Immer wieder werden Massengräber

entdeckt und Tote identifiziert. Srebrenica und

Ostbosnien gehören nach der Aufteilung das Landes in

ethnische Bevölkerungsgruppen zur Republika Srpska. Der

ehemaligen muslimischen Bevölkerung wird damit die

Rückkehr in ihre Heimat erschwert. Die Soldaten, die während

des Massakers in Srebrenica das Uno-Bataillon stellten,

waren Holländer. Für die niederländischen Politiker gab

es wegen des Nicht-Eingreifens ihrer Truppe noch ein

spätes Nachspiel. Die ausführlichen Untersuchungen zu

den Vorfällen (Niod-Bericht ) veranlassten im April 2002

Präsident Wim Kok zurückzutreten, um, wie Kok es

ausdrückte, ".die politische Mitverantwortung der

Niederlande am Massaker in Srebrenica sichtbar zu

machen." Die Soldaten seien auf eine unklare Mission in

eine ungenau definierte Schutzzone geschickt worden, "um

Frieden zu wahren, wo keiner war". Die Geschichte des im

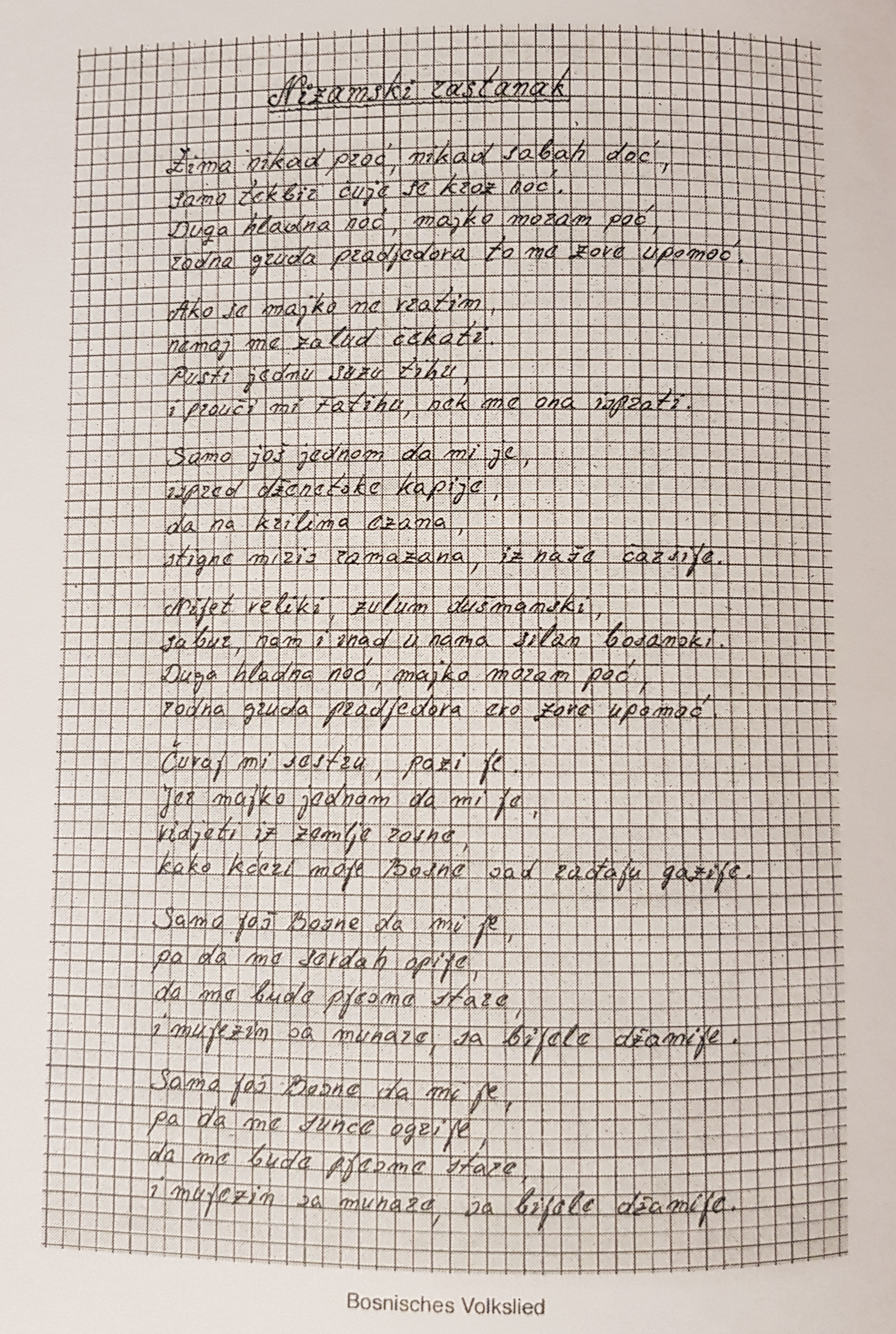

Stück 11.Juli 1995 verwendeten Volksliedes Nizams

(Abschied) spiegelt etwas vom schwierigen Verhältnis

zwischen zwei Volksgruppen, die einst friedlich

miteinander lebten. Seit langer Zeit war die Melodie

des Liedes in Serbien bekannt und wurde dort so häufig

verwendet, dass man im ganzen Jugoslawien von einem

serbischen Lied sprach. - Vor 10 Jahren fanden

Musikethnologen heraus, dass es sich um ein sehr altes

Lied der spanischen Juden handelt, das mit diesen im

15.Jh nach Bosnien kam und von den bosnischen Muslimen

übernommen und mit einem Text versehen wurde. Heute hört

man das Lied in Bosnien sehr viel, in Serbien kaum noch.

B. Trakic

Die Gangster-Patrioten. Generalsekretär

Kofi Annan versucht die Untätigkeit der Vereinten

Nationen (z.B. im Bosnienkrieg) zu erklären: «Viele

unter uns glaubten, dass die Schrecken des Zweiten

Weltkrieges - die Todeslager, die Massenvernichtung,

der Holocaust - sich nie mehr wiederholen würden...

Aber die Geschichte hat uns gelehrt, dass die

Fähigkeit des Menschen, Böses zu tun, keine Grenzen

kennt.» (...)

Zu den schlimmsten Barbaren gehören Staatschefs und

Politiker, die - obschon sie in ihrem Land die

Legalität verkörpern - tagtäglich zahlreiche

Verbrechen begehen. Ihre kriminelle Energie steht

jener der Herren der internationalen Kartelle der

organisierten Kriminalität in keiner Weise nach. Auf

eigene Rechnung oder auf jene ihres Klans plündern sie

die Wirtschaft ihres Landes. Sie morden, foltern,

erpressen und erwerben gewaltige Vermögen, welche

meist auf diskreten Konten in Europa, häufig in der

Schweiz, landen. Diese Deliquenten -

Staatsoberhäupter, Führer politischer Parteien,

Regierungschefs, Generäle oder Minister - genießen

internationales Prestige, werden geehrt und umworben

von Journalisten, Diplomaten und Bankern. Sie sitzen

in der Generalversammlung der Vereinten Nationen,

halten Reden an die Welt, führen Verhandlungen und

schließen internationale Verträge ab. Wo immer sie

gehen, genießen sie die Privilegien und den Schutz,

die ihnen dank ihrer offiziellen Position im

Heimatstaat zustehen. Sie sind an der Macht dank

allgemeiner Wahlen oder, häufiger, dank eines

Staatsstreiches oder eines siegreichen Krieges. Im

Land, das sie beherrschen, verfügen sie meist über die

gesamte politische, militärische, ideologische und

finanzielle Macht... Allesamt sind sie Missetäter in

einem doppelten Sinn: einmal durch die strafrechtlich

relevanten Verbrechen - Mord, Totschlag, Folter,

Erpressung -, die sie begehen oder anordnen. Zum

anderen durch Verletzung des Völkerrechts, welche die

Plünderung von nationalen Ressourcen darstellt.

J. Ziegler, aus:

Die Barbaren kommen

Partitur ZU ERGÄNZEN

11. Juli 1995 - Einführung

Der Autor des Textes, Behaudin Trakic, lebt in Lukavac. Er

ist Bosnjake, Muslim und politischer Journalist. Während des

bosnischen Krieges war er als Waffenloser in verschiedenen

humanitären Aktionen eingesetzt.

Ich lernte ihn im Herbst 1995 in Zürich kennen, wo er seine

Frau und seine drei Söhne, die hier als Flüchtlinge lebten,

besuchte. Er war gezeichnet von seinen furchtbaren

Kriegserfahrungen.

Einer der schwersten Einsätze, sagte er, sei die Betreuung

der Flüchtlinge gewesen, die man nach dem Massaker von

Srebrenica zu Tausenden in Bussen und Lastwagen auf den

unbenutzten Flughafen von Tusla brachte. Die meisten hätten

unter Schock gestanden. Eine unheimliche Stille haber über dem

Platz gelegen. Neben der psychischen Belastung sei der Einsatz

bei den Helfern auch an die physische Leistungsgrenze

gegangen. Drei Tage und drei Nächte hätten sie ohne Schlaf und

Essen auskommen müssen. Als er sich endlich in eine Ecke hätte

zurückziehen können, sei ihm eine Szene aus dem Alten

Testament in den Sinn gekommen: 4. Mose 31, wo über die

Ausrottung der Midianiter und die Verteilung der Beute

berichtet wird. Genauso sei es in Tusla gewesen: nur alte

Männer, alte Frauen und Mütter mit Kindern seien aus den

Bussen gestiegen. Keine männlichen Wesen zwischen 12 und 60

und keine jungen Mädchen seien zu sehen gewesen.

Ich bat Behaudin, das Erlebte in einem Text zu formulieren,

damit ich meine Anteilnahme in meiner Sprache, der Musik, zum

Ausdruck bringen könne. "Ich kann nicht", sagte er immer

wieder; aber er hatte ein starkes Bedürfnis, den Schmerz durch

Aussprechen in den Griff zu bekommen, und schliesslich war der

folgende Text entstanden.

Jetzt war es an mir zu kapitulieren. Wie drückt man

"unheimliche Stille" in Tönen aus? Wie die "starren Kreise aus

Angst"? Ich dachte immer wieder, ich müsste aufgeben; aber

langsam begann ich Klänge zu hören, die sich zu einem

musikalischen Mosaik zusammenfügten, in dem der Text die

Dominanz behält und die Musik nur kommentiert.

Da gibt es z.B. die Journalisten mit ihren

Blitzlichtgewittern, die den Helfern mit ihrer herzlosen

Neugier auf die Nerven gehen und die allen mit ihren Kabeln im

Weg sind. Unser Elektroniker macht sie hörbar, zu sagen oder

zu singen haben sie nichts. Daneben ertönen die mit grosser

Emotion gesprochenen oder rezitierten Kommentare der

Sopranistin, die von tonmalerischen Figuren in der Violine,

dem Violoncello und dem Vibrafon unterstützt werden, und der

gefühlsstarke Gesang der Altistin, die uns alle um ein

tröstendes Wort bittet.

Der Mann, der "wie von Sinnen" (nicht "von Sinnen", sondern "wie

von Sinnen"!) den Moses zitiert, ist eine Kunstfigur, er kam

auf dem Flugplatz von Tusla nicht vor. Er ist sehr wichtig,

weil er das Geschehen in einen grösseren Zusammenhang stellt.

Ich habe ihn als einen sehr hoch und erregt singenden Altus

konzipiert. Das schreckliche Geschehen, welches die Angst der

Kinder erklärt, die Ermordung beider Eltern vor ihren Augen,

wird nicht in Worten, sondern im harten Trommelschlag des

Perkussionisten ausgesprochen. Für die Kinder spielt die

Blockflöte eine tröstende, kinderliedartige Melodie.

Das letzte Wort des Textes "Niemand kann mit solchen Bildern

leben" hat ein betrunkener Soldat, hier der Bariton. "Kinder

und Betrunkene sagen die Wahrheit", heisst es.

Mit solcher Härte kann das Stück aber nicht aufhören. Es

folgt noch das alte bosnische Volkslied "Nizamski rastanak",

Abschied. Es hat ebenfalls eine sehr traurige Aussage: ein

junger Soldat verabschiedet sich von seiner Mutter. Es ist

klar, dass er im Krieg sterben wird, aber sein Wunsch, noch

einmal alle Freuden seiner Heimat zu erleben, übergiesst die

Melodie mit einer sanften melancholischen Traurigkeit und hebt

sich deutlich von der analytischen Härte der modernen Klänge

ab. Das Lied wird vom Tenor (dem Altus von vorher) ohne jede

Begleitung auf bosnisch vorgetragen. In dieser

Schmucklosigkeit kommt seine tief empfundene Tragik am

stärksten zum Ausdruck.

Maria Porten, 19.6.2005

Einladung zur Gedenkfeier zum 10. Jahrestag

des Massakers von Srebrenica am 11. Juli 2005 in Zürich

Dr. Rustem Simitovic, Honorarkonsul von BiH in der Schweiz, übernahm das Patronat für die Aufführung von 2005 in Zürich

Nizamski rastanak, Handabschrift von Behaudin

Trakic